Постоянные:

• действительное или страдательное;

• вид (совершенный или несовершенный);

примеры подчинительные союзы • время (настоящее или прошедшее).

Непостоянные:

• полная или краткая форма (у страдательных);

• падеж (в полной форме);

• число;

красивый разбор слова как часть речи • род (в единственном числе).

Начальная форма — полная форма причастия в именительном падеже единственного числа мужского рода. одушевленное или неодушевленное существительное слово дичь

Действительные причастия обозначают признак предмета, который сам совершает действие: обучающий (т. е. сам обучает), обучавший (т. е. сам обучал), обучивший (т. е. сам обучил).

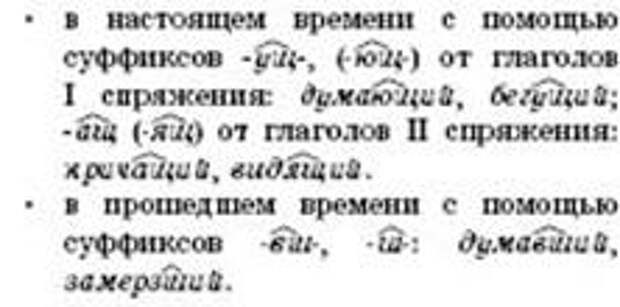

Образуются:

Страдательные причастия обозначают признак предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого предмета: обучаемый (кем-то), обученный (кем-то).

Деепричастие — это особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом, и отвечает на вопросычто делая ?что сделав ?

Синтаксическая роль: в предложении бывает обстоятельством.

Уж за рекой. пылал огонь рыбачий. (П. )

1. Вид (совершенный или несовершенный).

аэроплан разбор слова 2. Переходное или непереходное.

3. Неизменяемость.

Начальная форма — неопределенная форма глагола.

Несовершенный .

морфемный разбор слова десятками Деепричастия несовершенного вида отвечают на вопрос что делая. и образуются с помощью суффиксов  :

:

Совершенный .

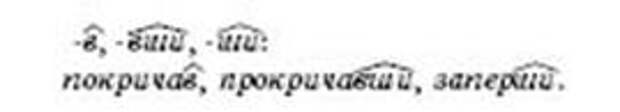

Деепричастия совершенного вида образуются с помощью суффиксов

шоссе разбор слова

учен (кем-то).

Образуются:

Сложное бессоюзное предложение

Бессоюзным называется сложное предложение, части которого связаны не

горизонт разбор слова по составу союзами или союзными словами, а по смыслу, интонационно, соотношением видо-

временных форм глаголов и порядком следования частей (Лошади тронулись,

колокольчик загремел, кибитка полетела (А.С. Пушкин). Вы ошибаетесь опять:

жалобный разбор слова по составу я вовсе не гастроном; у меня прескверный желудок (М.Ю. Лермонтов).

Сложное бессоюзное предложение может состоять из двух и более

самостоятельных частей. Между частями в бессоюзных сложных предложениях могут устанавливаться

желтые морфологический разбор слова разнообразные смысловые отношения, например:

-перечисления (Лошади тронулись, колокольчик зазвенел, кибитка полетела

(А.С. Пушкин);

-сопоставления (Давно наступили сумерки – она все ещё сидела в

наречие по одному гостиной (А. Аксаков);

-пояснения (Вдруг слышим: во всё горло кричат чибисы (М.М. Пришвин);

-условия (Задумаю – реки большие надолго упрячу под гнёт (Н.А.

Некрасов);

-причины (Сейчас вода в озере была очень чёрная, прозрачная: вся ряска к

зиме опустилась

на

дно (К.Г. Паустовский);

-следствия (Мы в трауре, так балу дать нельзя (А.С. Грибоедов);

-времени (Буря прекратилась – отряд двинулся дальше) и др.

Союзные предложения — сложные предложения, в которых смысловые отношения между предикативными конструкциями (частями сложного предложения) выражаются при помощи союзов или союзных слов. Например: Я понял, что нужно действовать немедленно. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть (JI. Н. Толстой). Союзные предложения по синтаксической форме делятся на сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. Формальным синтаксическим средством, различающим сочинительную и подчинительную связь в сложном предложении, являются сочинительные и подчинительные союзы. Именно употребление в составе сложного предложения сочинительного или подчинительного союза характеризует предложение как сложносочиненное или сложноподчиненное. Сочинительные союзы показывают равноправие предикативных конструкций. Например: Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой. Подчинительные союзы выражают синтаксическое отношение зависимости одной предикативной конструкции от другой. Например: Мы опоздали, потому что потеряли много времени в пробках.

8. Правописание разделительных Ь и Ъ

Хотя буквы Ъ и Ь сами по себе не обозначают никаких звуков, но они пишутся для того, чтобы правильно произносить слова. Сравните, например: СЕМЯ (без мягкого знака) и СЕМЬЯ (с разделительным мягким знаком). Чтобы запомнить, когда нужно писать мягкий знак, а когда – твердый знак, нужно выучить следующие правила.

Разделительный Ь пишется внутри слова (в корне или суффиксе, но только не после приставки) перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И (ВЬЮГА, БУРЬЯН, ЛИСЬИ СЛЕДЫ), а также в некоторых заимствованных (иностранных) словах перед буквой О (БУЛЬОН, СИНЬОР, ГИЛЬОТИНА). Мягкий знак обычно смягчает предшествующий ему согласный звук и, кроме этого, заставляет нас произносить дополнительный звук [Й].

Разделительный Ъ (твердый знак) нужно писать на стыке приставки и корня, если приставка оканчивается на согласную, а корень слова начинается буквами Е, Ё, Ю, Я. Например: ПОДЪЕЗД, ИЗЪЯВИТЬ, ИНЪЕКЦИЯ, ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ. Кроме этого, разделительный Ъ пишется в сложных словах с числительными: ДВУХЪЯРУСНЫЙ, ТРЕХЪЯЗЫЧНЫЙ.

Исключение составляют сложносокращенные слова (ДЕТЯСЛИ, ИНЯЗ, ОРГЕДИНИЦА) и сложные слова, пишущиеся через дефис (ПОЛ-ЮРТЫ). В этих словах не нужен ни твердый, ни мягкий знак.

особенно это какая часть речи